评李定信《四库全书堪舆类典籍研究》

范春义,南京大学博士,主要从事古代戏曲与古代风水文献研究。

前言:

李定信,此人品性如何此处不论,百度一下就知道。关于李定信,可能标志其最高的“学术”水平就是《四库全书堪舆类典籍研究》一书,这本书看起来很吓人,一般人都会对之肃然起敬,虽然有人有时也可能对李定信的诸多观点有所怀疑,但也一时找不到证据,因为大多数人甚至风水专业人士也没有时间和精力去一一考证其真伪。

可是,天下就是有这样的事,有一位研究者,却偏不信邪,认认真真地对李的这本貌视吓人的书籍来了一次考证,并写了一篇纯学术批判文章“关于文献、逻辑推理以及指导思想诸问题的商榷——评李定信《四库全书堪舆类典籍研究》”,发表于《文艺研究》2009年第10期。该文作者开始客气地恭维了几句,接下来就雄辩地指出《四库全书堪舆类典籍研究》中的几大硬伤。该文读起来非常过瘾,绝非一般的江湖人士的假大空言论,有兴趣的读者不妨到查阅一下该文。现在将该文摘录以下(全文可查《文艺研究》2009年第10期):

作者指出:一部本身存在诸多问题的书,能够以学术著作身份,在权威出版机构出版,应该引起人们的反思!

关于文献、逻辑推理以及指导思想诸问题的商榷

———评李定信《四库全书堪舆类典籍研究》

范春义

《堪舆典籍研究》此书还有不少问题,存在于具体技术操作和指导思想两个层面。这些问题的存在,导致《堪舆典籍研究》的效果与作者“正本清源”的目的之间存在相当距离。关于风水的评价定性,问题更为复杂,本文暂不涉及。笔者将重点讨论文献方面的问题。如果风水文献问题搞不清楚,风水的所有相关文化研究必然是一摊糨糊。而在风水文献当中,具有坐标原点性质的是《宅经》与《葬书》,《宅经》是阳宅风水的代表性作品,《葬书》是阴宅风水的代表性作品。笔者主要以这两部书来加以说明,借机向李定信先生与风水研究同行请教,以期通过本文的探讨,促进风水及其相关研究早日走上学术正轨,令我们更加理性地对待源远流长的风水文化。

《堪舆典籍研究》在文献方面主要存在三个问题:

一、是未能充分利用前人的研究成果;

二、是辨伪意识不强,依据的材料并不可靠;

三、是不能充分把握风水文献的成书特征。

此外,在逻辑推理与指导思想上也存在可商榷之处,每一方面的欠缺都带来了严重的问题。

一

此书未能充分利用前人的研究成果。尊重并利用前人的研究成果是进行学术研究的基本要求,也是保障学术研究水平上升的必要条件。利用前人的研究成果有两种方式,一是对于正确的观点要加以吸收,二是对不合理的观点要加以检讨。《堪舆典籍研究》在这方面存在着缺陷,导致了两方面的问题,一是由于不能充分了解前人的研究成果,导致了在一些已经解决了的问题上又提出了一些错误的观点。

以《宅经》为例,四库馆臣早已对《黄帝宅经》的源流、作者、内容以及成书时间进行了中肯而实事求是的评价。而李定信先生在对《宅经》的《考评》中说:“本书作者是谁,无法考证。很可能是明清时代的人,其成书则在明代以后。又根据其中有《三元宅经》,因而不会早于明弘治十七年(1504),应该在蒋大鸿(1620—?)以后到清初这一段时期。”(61页)“由一监生所撰。”(430页)实际情况如何呢?在敦煌卷子中,就已经出土了《黄帝宅经》,即P3865号,与《四库全书》版《宅经》内容大致相同,只是不属于同一版本系统。有明确纪年的敦煌卷子下限通常认为乃公元1002年,《宅经》在此之前显然已经问世。因此《宅经》的成书年代无论如何也不能拖到明末清初。而作者提到并进行考察的《三元宅经》,除了在《宅经》中有引用外,《宋史·艺文志》已著录三卷。该书在唐宋时期影响较大,敦煌卷子P2615a亦引其内容⑧。敦煌卷子P2615a又引有《三元经》,与《三元宅经》可能是同一著作。作者由于对敦煌文献缺乏必要了解,未能见到《三元宅经》的更早版本,所以他的推论也就失去了依据。再如关于《宅经》李定信先生说:例如命座、中的一些技术性知识,“全书术语大部为自造,帝车、帝辂、帝车杀父、帝辂杀母等,不胜枚举。”(61页)其实这些术语绝非自造,而是渊源有自,并且已经被研究者揭示得清清楚楚。冯静指出,中记载:须避四王。

《宅经》“凡欲修造动治,神,亦名帝车、帝辂、帝舍。假如春三月,东方为青帝,木王,寅为车,卯为辂,辰为舍,即是正月二月三月不得东户。经曰:‘犯帝车杀父,犯帝辂杀母,犯帝舍杀子孙。夏及秋冬三个月仿此为忌。’⑨《睡虎地秦简日书啻》“春三月,剽卯,四废庚辛。啻为室”·记载:啻为室申,杀辰,夏三月,寅,剽午,杀未,四废壬癸。秋三月,啻为室巳,剽酉,杀戌,四废甲乙。东三月,啻为室辰,剽子,杀丑,四废丙丁。春三月,毋起东乡室。夏三月,毋起南乡室。秋三月,毋起西乡室。冬三月,毋起北乡室。有以者大凶,必有死者。”冯静通过比较,指出二者小有差别,但是属于“同样思想体系的经文”。另外,《黄帝宅经》“五实”“五虚”在秦简《相宅篇》中也有类似内容⑩。对于《黄帝宅经》,赵健雄《宅经校译》、冯静《黄帝宅经考》、金身佳《敦煌写本宅经葬书校注》都进行了较为深入的研究。由于视野限制,李定信先生对《宅经》研究现状了解不足,不仅未能推动相关研究的进展,反而增加了新的混乱。

是书对于已知的前人研究成果未能充分吸收,未能构成对话关系。作者在自序中说:“鲁迅先生说过,中国人对文字有一种莫名其妙的迷信。而对《四库全书》,因其是皇帝御笔亲点的,更不敢究其真伪了。”(自序,第4页)这一判断毫无事实依据。早在《四库全书》编纂时,四库馆臣就对收录的风水典籍进行了学术水准极高的评价和梳理。在子部术数类的小序中指出“中惟数学一家,为《易》外别传,不切事而犹近理。其余则皆百伪一真,递相煽动。”明确指明此类术数书籍通常具有假托的特征。在具体的风水义献中,四库馆臣同样进行了具休的考证,例如关于《撼龙经》,《四库全书总目》著录日:“旧本题唐杨筠松撰。筠松不见于史传,惟陈振孙《书录解题)载其名氏。(宋史·艺文志》但称为杨救贫,亦不详其始末。惟术家相传以为筠松名益,窦州入,掌灵台地理,官至金紫光禄大夫。广明中遇黄巢犯网,窃禁中《玉函秘术》以逃,后往来于虔州。无稽之谈,盖不足信也。”@不仅如此,《四库全书总目》编成后,后人又对其进行了深入的研究,余嘉锡《四库提要辨证》对于风水典籍的研究功力颇深,而共第一要义就是“辨伪”。况且李定信先生自己也运用到《四库全书总口》的成果,所以“不敢究其伪之说”不知是对何而’言。再者,在关键问题卜绕开前人的质疑。比如关于‘葬书》,四库馆臣通过考证,事实上不承认郭璞作(葬书》说。嗣后,清人丁丙朴进行了更加细致的考证。提出了《葬书》非郭璞所撰的九条明确理由。今人王青、王玉德等学者续有驳议(李定信先生已经注意此二书)。《葬书》是作者信奉的看家宝典,论证其真实性无论对其自身的风水操作还是风水史的学术研究.均有重要意义。而要研究郭璞作《葬书》的真实性,必须要对以上诸位的质疑作出合理解释,然后再举证正面材料加以论证,这才是正常的学术研究程序。作者置以上诸人有力的质疑于不顾,另起炉灶论证郭璞对《葬书》的著作权,即使理由充足,说服力也要大打折扣。

二

文献方面的第二个问题就是辨伪意识不强,采用了大量不可靠的资料。首先来看李定信先生研究《葬书》所运用的资料。作者认为自已掌握了古本,能够恢复《葬经》的原貌。据作者介绍,他收录了经过术士粉饰的二十篇本、蔡元定的八篇本,吴澄的三篇本,以及《古今图书集成》、《地理大全辑要》、《地理直指原真》等多种版本。长篇的、二十篇的、八篇的和三篇的,其核心内容都是在一千六百多字内打转转,并没有增加多少或删去多少。特别是长篇和二十篇的,儿乎完全相同。(243页)蔡元定的八篇本较之二十篇本,被删者仅二十三句,九十一个字。而且被删去的也并非全为‘芜杂’。”(191页)据笔者考察,李定信先生掌握的古本绝非宋代原本。作者收藏本未公开披露,故未曾寓日。但是,从他透露的信息来看,有许多疑点。第一,通行本《葬书》一共分二篇,一千六百多字。如果与二十篇本内容大致相同,平均而言,二十篇本每篇应该在八十字左右。而作者收藏的八篇本,比二十篇本少“仅仅是九十一个字”,平均每篇不到八个字,一般情况下,大致等于普通一句话的长度。从篇幅来说,殊悖常理。第二,关于添加内容:“特别错误的是增加。‘经曰:“气乘风则散,界水则止”’的谬论。”(191页)根据《(葬书)叙》记载,蔡元定只是“删除”而未“添加”。即使是有所“添加”,“添加”的内容也不正确。因为蔡元定在《发微论》中,上述内容明确表述为:《经》曰:“气乘风散,脉遇水止。可见添加之说不能成立。第三,《葬书》李本芳传本载:杨筠松著有《青囊奥语》、《玉尺经》、《天玉经》。曾文辿著有《天玉经序》。”(246页)这一谱系完全是后起的记录与总结。根据现有材料,在宋代并没有发现这一谱系的可靠记载。第四,元代吴澄《<葬书>序录》明确指出:“《葬书》相传以为晋郭璞景纯之作,内外八篇,凡一千一百五十八字。”。字数与作者所言”一千六百字”相差四百余字。可见,李定信先生之二十篇本、八篇本绝非蔡元定所删减之二十篇本和剩余八篇本。它们同样是经过后人修改加工的本子,也就不能作为推定今本《葬书)原貌的依据。再补充一坚实证据,关于“占山之法”条“占山之法,以势为难,而形次之,方又次之……势如流水,生人皆鬼”一段,作者在复原本中把该段排在了杂篇之首,也就是说,这一做法是综合‘了各种善本得出的原貌。其实这一小节原本不在此位置,元人赵访《葬书问对)明确指出:“近世临川吴公刊定其书,致是语于杂篇之首。啼可见该条内容本来不在此位置。作者依据的古本并不可靠,在此基础上对《葬书》的复原也就只能是“复而不原”。

在引用材料方面,李定信先生对于史料缺乏必要的鉴别意识。如果引用书籍本身不是伪书,但是记载的内容却不真实,在此基础上的研究自然是沙上建塔。例如关于《青乌子》,作者引唐代工瓘《轩辕木纪》曰:“黄帝始划野分州,有青乌子善相地理。”关于(轩辕本纪)之类书籍不能作为严格的史料来用。其实有关青鸟子最早的记录,见十东汉应助《风俗通》:“青乌子善术数。”再比如作者考察古代的风水著作,以明代徐善继撰(地理人子须知》著录的作品为标准,实则《地理人子须知》取材比较随意,不足为据。

关于杨筠松的一条关键材料,康熙《于都县志》卷一0有简单介绍:“杨筠松,窦州人。唐喜宗朝国师。官至金紫光禄大夫,掌灵台地理事。黄巢破京城,乃断发入昆仑山,步龙,过虔州。以地理术授曾文辿、刘江东。世称为救贫仙人,卒于邑之药口,遂葬其地焉。”对于《江西通志》的说法,四库馆臣认为是“无稽之谈,盖不足尽信”。这个评价比较中肯。笔者以为个中理由有三:第一,资料来历不明,真假难辨,难以据信。第二,逃难方向与史实不符,长安攻陷,应该往东南逃,而不应该折向西北。第三、官职与规制不符,掌灵台地理事最高级别为从五品,不应授予金紫光禄大夫(正三品)。元代吴澄对此也曾提出过怀疑:“长安苍黄出奔时,跋涉万里,九死一生,仅保余息,恶有文自随?”。可见,这条材料本身尚需论证,不能直接拿来作为证据使用。

在“溯源求根”中,作者认为“只有根据《葬书》本身来追根溯源。其实,这正犯了风水文献研究的大忌。对于术数类典籍包括道教典籍,不能完全以其自身的记录来证明自身的可靠,原因就在于术家多假托附会之词,严谨的学者必须从外界寻找材料,在风水书籍自身记载范围内打转,问题永远搞不清楚。(堪舆典籍研究)不加辨别地使用风水典籍中的材料作为立论基础,使很多间题的探讨失掉了根基,得出的结论难以成立,也直接降低了本书的价值。

三

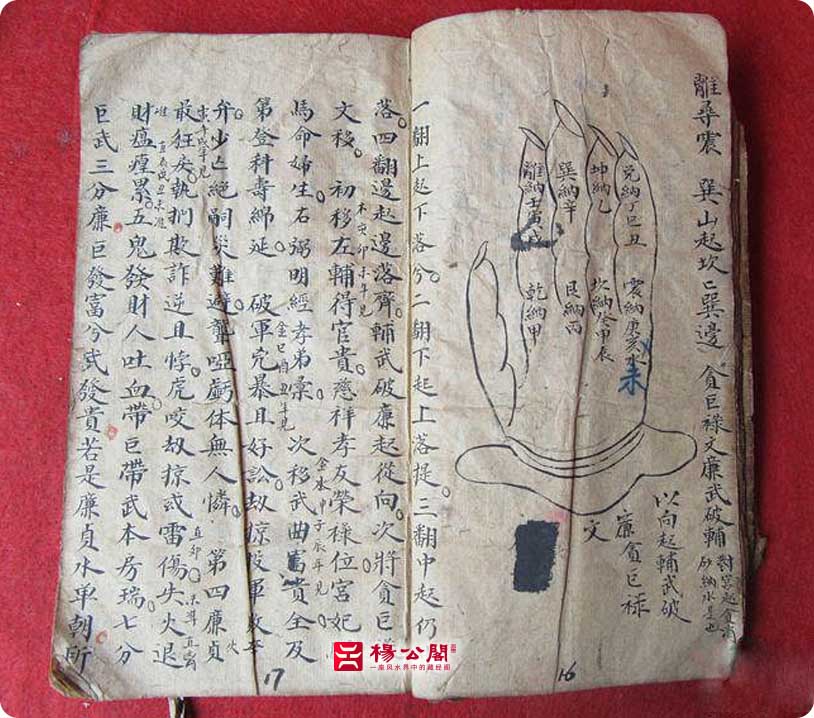

本书在文献方面存在的第二个问题,表现在对于风水典籍的文献特征不熟悉,导致了对于《葬书》内容的误读。不同的风水技术有不同的来源,汇编为一处的风水典籍具有明显的“杂抄”特征。这些杂抄的内容往往互不关联,如果作为一个整体来看往往显得方枘圆凿。实事求是的处理,应按照其来源进行解释。例如《葬书》中,其内容来源至少包括四个系统:一是势形系统;二是“龙耳”系统;三是“八葬”系统;四是过程系统。这四个系统都有各自的渊源。例如,“势”实际强调的是大范围内山脉的分布形势。“形”系统规定不同地形带来不同命运。按照特定地势、地形进行吉凶判断由来已久,取象的对象一般为常见的物品,包括动物、衣服、工具等等。例如55645《司马头陀地脉诀》载:“夫以山势肥满,吐气宽舒,势似奔牛,多饶杂力。”“无山平地有陇,即是金龟之地。若高圆似盖,名为积笏之蛊。在《地理新书》中,类似内容更多,并且以附图的形式出现。只不过到《葬书》中两个因素已经结合起来进行通盘考虑。龙耳系统是一种独立的地形吉凶判断体系一与《葬书》的理论与其他地形选择技术没有关系,纯粹是汇编过程中产生的内容。《葬书》引《经》日:“势止形昂,前涧后冈,龙首之藏。鼻颗吉昌,角目灭亡,耳致侯下,唇死兵伤。宛而中蓄,谓之龙腹,其脐深曲,必后世福。伤其胸胁,朝穴暮哭。”这完全是按照“龙耳”系统的标准进行判断。《四库》本《葬书》的解释者却按照自己理解进行了错误的解释。例如:”鼻颗吉昌,角日灭亡,耳致侯王,唇死兵伤。’,京廿挥释为:“此以龙首为喻而取穴,非谓真有鼻、颗、角、目也。但鼻、颗以喻中正,故吉;角、目偏斜而又确硬孤露不受穴,故凶。耳言深曲,唇言浅薄,所以有侯王兵伤之别。ft李定信先生坚信上述解释,认为:“千百年来,绝大部分作者都把首、鼻、颗、角、目、。耳等释为龙首、龙鼻、龙额、龙角、龙目和龙耳。《晋书·郭璞传)也把《葬书》的耳、角释为龙耳和龙角。”(231页)他认为:“一,《葬书》的主题是说乘生气,葬在龙鼻、龙额、龙耳吉昌,如何像形于生气的旺盛而主吉昌呢?葬在龙角、龙日、龙唇又如何能像形于生气的不旺盛或没有生气而主凶祸呢?既然提了龙唇、龙耳等,为什么不提龙齿、龙眉、龙腮或龙颊、龙脚、龙翅和龙尾呢?特别是说‘龙腹’,是不可能有的。只能释为生气旺盛形如龙腹凸起来,或如其脐深凹下去··,一二,作为能撰《葬书)的郭璞,绝对不会撰写出开头就是乘生气,而结尾竟是龙头、龙鼻子和龙耳,这样’首尾不相顾而牛头不对马嘴的文章来。(232}-页)作者之所以提出这些疑问,原因在于《葬书》是汇编而成而非郭璞所写,“龙耳”系统压根就与“乘生气”无关。其实龙耳系统择地方式起源甚早,东晋就已有此术,见《晋书·郭璞传》之相关记载。类似记载还见于敦煌卷子5564《司马头陀地脉诀》:“凡山是形势,高处为尾,傍支长者,近为头,实者为角,曲外为背,内为腹内匈(胸),中出为脊背者,为乳足。’,。考地理新书》的解释更为详备:“凡山冈高处为首,下处为尾,傍枝为足。龙之形势,各有所宜,番(笔者注:似当为审)而又见之矣。所用之地当龙角,主病狂。龙背主淫乱及有暴刑。龙耳、龙腋,吉。龙首主贫,龙齿主暴死者。龙领,富贵而不能长久,又出吊死者。龙吭大凶。龙足主客死者。龙乳、腹主富贵。龙尾不利后嗣。”。从这些解释看,这一系统是针对孤立的山脉选择而言的,与讲究四灵配合的葬地选择法迥异。另外我们还要注意龙耳系统还有可能是一种方位系统的选择办法,就是按照不同方位给子不同的上述称呼。《黄帝宅经i1阴宅图”中,亥位为龙尾,子位为龙左足,卯位为龙左胁。辰位为青龙左手,巳位为龙头,午位为龙右手,申位为龙背,酉位为龙右胁,戌位为龙右足户。可见,这种方法是把一条山脉分成不同的地点,根据所葬的具体部位进行吉凶判断,与《葬书》的“生气”观念没有任何联系。不少风水研究者包括李定信先生误解这一条内容,主要是因为视《葬书》为一个有机整体而忽视了其“汇编”的特点。

四

除了上述文献问题,在逻辑推理上,《堪舆典籍研究》也存在着严重间题。上文指出,作者没有回应关于《葬书》的质疑,这就决定了必然另起炉灶。他首先论证“《葬书》不是一部简单的经典,它的哲学思想和科学性不亚于《周易》。”(244页)“撰写《葬书》的人。首先就要具备丰富的风水实践经验,从《葬书》的叙文和用字(古字)方面看来,还必需具备高深的古文修养。”(245页)其实这一前提本身就有问题,且不说《周易》与《葬书》孰高孰下,关于《葬书》是编写还是著作就存在问题。如果是编写,李定信先生的前提就不存在。况且(葬书)语言非常普通,为普通的散韵结合体,个别段落具有赋的意味,并不需要”高深的古文修养”。

作者从(晋书·郭璞传》入手分析,“璞尝为人葬,帝微服往视之。因问主人:‘何以葬龙角?此法当灭族。’主人日:‘郭璞云,此葬龙耳,不出三年,当致天子也。’帝日:‘出天子邪?’答曰:‘能致天子问耳。’帝甚异之。’.作者认为“其中的龙角、龙耳,不是出之于《葬书》,也是出之于《葬书)以前的(青囊经》、(狐首经》或《青乌经》。(243页)其实到目前为止,《青囊经》、《狐首经》或《青乌经》仅见于气宋代以后材料。此前是否存在,要打一个大大的问号。作者根据《古今图书集成·名流列传附录):“张燕公,唐代,曾为《葬书》作往。(245页)说明唐代已有了《葬书》而未列入唐志。《古今图书集成·名流列传附录》的资料来自后起的风水典籍,并不可信。在此事实不确定的情况下,作者接着根据《南安府志)论证在唐代的流传,断定杨筠松之“禁中玉函秘术”,就是郭璞(葬书)。且不说《南安府志》为后来资料,即使可靠,也没有提供《葬书》的任何信息。可见,作者的结论从基本前提到流传都是建立在假设之上。

此后,作者运用排除法进行论证。这里同样存在着严重逻辑问题。因为通过排除法来论证郭璞撰写《葬书》,必须满足如下条件:《葬书》一定是在郭璞时代写成的;撰写者候选人具有封闭性。事实上这两个前提都不存在。首先李定信先生依据《地理人子须知》、《古今图书集成·名流列传附录》录入唐代术士名单,然后根据他所了解的每人的风水专长,逐一排除与《葬书》的关系。此处引用的资料本身就真伪难辨,把引用的风水术士当作唐代的风水术士全部则显然不确。根据《新唐书·艺文志》、(旧唐书·经籍志》,在唐代或唐前有名有姓的风水术士及其著作至少有如下五种:1.《玄女弹五音相军经》一卷,胡君撰;2.《新撰阴阳书》三十卷,王集撰;3.《阴阳书》五十卷,吕才撰;4.由吾公裕《葬经》三卷;5.孙季以《葬范》三卷。《堪舆典籍研究》在排除隋代、南北朝、东晋的术士时,都运用了这二办法。认为“晋代有可能撰写《葬书》者,仅郭璞、陶侃、韩友三人”。其实至少郭璞的老师河东郭公也应该在考虑之列。因此只能强行得出结论:“自东晋至唐末,能够撰写(葬书》的风水家,除郭璞外,别无他人,可以肯定《葬书》是郭璞所撰。"(249页)

这一办法首先假定有郭璞作《葬书》的事实,作为论证的逻辑起点,杨简松的“窃书”、张燕公的“注书”提供了貌似可信的证据,然后用排除法进行鉴定,而前提正是要确认的对象,构成了循环论证。而且在具体论证过程中留下了很多漏洞,得出的结论自然难以据信。

另外,《堪舆典籍研究》中还出现了不少常识性错误。在文献方面,关于《四库全书》术数类书籍的来源,作者写道:“《四库全书》中的术数类是辑自《永乐大典》的资料。"(429页)其实只要读读《四库全书总目》,就会发现术数类的书籍来源在书名后面标得清清楚楚,是否出自《永乐大典》一看就知。关于风水文献的传播,作者认为:“那么,《葬书》为什么自宋始出呢?很简单,这种能出皇帝的宝书,岂能流传十民间(249页)其实,强调术数来源之神秘正是术家自神其教的惯用手段。在官方视野中,最可怕的是谶纬、人乙、天文类的书籍,风水书籍是最不值得禁止的术数书籍。而且政府一再组织人力编写,颁布执行。例如东汉编纂《大衍衍基》,唐代吕才整伤风水书籍,宋代王诛编纂《地理新书》都属此类。尤其宋代曾经发布数道禁书令,风水都不在禁止之列。例如宋太宗于太平兴国二年(977)十月’下诏:“两京、诸道、阴阳、卜噬、人等,向令传送至宫阙,询其所习,皆蒙昧无所取。盖矫言祸福,证耀流俗以取资耳。自今除二宅及《易》笨外,其天文、相术、六壬、遁甲、三命及它阴阳书,限诏到一月送官。,此诏书限制范围很大,但是二宅不在禁列。在风水知识方面,李定信对非本门的风水知识也缺乏充分了解。例如评论《宅经》:“毫无风水的气味。全书所述,都是日家的修方。”(61页)在中国风水史上,日家修方是阳宅风水的重要内容,从秦简到敦煌卷子的相关记载,再到《地理新书》,内容丰富,线索清楚。再比如个别字错误,元代“赵仿”打印为“赵访”(242页)。以上探讨仅举有代表性者,可见《堪舆典籍研究》存在问题之一斑。

五

以上是在技术层面存在的问题。在指导思想上,《堪舆典籍研究》的研究目的与学术界研究的目的也距离甚远。学术研究,一个基本要求就是避免先入为主。研究者对于自己的研究对象,可以有所偏好,但在学术定位上二要尽量做到客观公正。对于风水研究而言,我们所做的首先就是客观展示风水发展的原貌,这是基础。然后再对其影响、价值进行评价。由于风水作为一种术数技术在实践中一直发挥作用。而其理论基础有别于今天的科学观念,所以在今天,我们若要应用风水,先得探讨风水的应用的可能性及其方式。否则,把风水称之为最先进的科学必定会招致强烈的质疑,被批为“挂着羊头卖狗肉”也自在情理之中。而作者“试图揭示出中国古代风水的本来面貌”:“我们要对风水拨乱反正,使风水去江湖化,就势必要对收录在《四库全书》中的风水古籍进行一次审阅,从源头上将风水的江湖化现象扭转过来。这就是我撰写《四库全书堪舆类典籍研究》的根木动机。”(《自序》第4页)’事实上,作者的目的就是为了证明郭、杨风水的惟一合法性与正宗性,这在本质上与其他风水业者宣扬各派主张并无二致。

由于受上述观念影响,作者运用的某些概念也与学界的认识颇不相同。例如,关于伪书,学术界认为系指一书的公认著者及时代并非这书的真正著者及时代的书,或简言之“著者不真实的书”。而李定信先生认为:所谓风水伪书是指非郭、杨风水派别的书。不加说明地使用自创概念,必然带来探讨所指对象的偏离。

学术乃天下之公器,任何人都有研究的权利和自由。既然是学术研究,那就应该讲究一些基木的规范,需要一些共同的前提。没有共同的规则,就无法进行有效的沟通,风水研究也就不可能走向规范。

同时,一部本身存在诸多问题的书能够以学术著作身份在权威出版机构出版也应该引起人们的反思。这正是撰写本文的用意所在。

相关阅读,不得不看: